田舎へ移住し農業をはじめる方法とは!?支援制度や補助金もご紹介!

目次

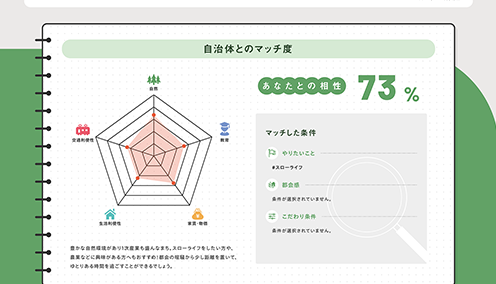

「自分にあった二拠点生活・移住先が分からない…」

「知らないだけで、もっと自分にぴったりなまちがあるのでは…」

そんな方には「住みたいまち検索」がおすすめ!

政府機関が発表する中立・公平なデータをもとに、

全国1,741すべての自治体から

本当にぴったりなまちが探せるのは、

二拠点・移住ライフ大学の「住みたいまち検索」だけです。

この記事を読んでいるあなたは、

漠然と

「地方の自然豊かな土地で農業を楽しむ移住ライフを過ごしたい」

「静かな田園風景の中で、新しい生活と農業をしたい」

という理想を描いていますか?

都会の喧騒から離れ、大地とともに新しい生活を築く一歩を、この記事とともに踏み出しましょう。

支援制度から補助金、そして成功のコツまで、あなたの田舎移住と農業デビューを全力でサポートします。心躍る新生活の始まり、ここから。

農業をはじめたい方への収入を確保する3つの方法

自給自足とまではいかずとも、農業を生業にして、自然とともに生きる新しいライフスタイルをはじめたい方は多いようです。

まず、農業を営みながら暮らすライフスタイルをご紹介します。

就農を目的とした移住の場合

新規就農

新規就農とは、農業法人などへの就職とは違い、ご自身で農業という事業を興す(起業する)ことを指します。他の産業における起業以上に事前に準備することがあります。例えば資金や設備、土地や技術、ノウハウなどが必要です。

さらに、農業を行う為には農村部に移り住み、農地を借りて農村で生活することになります。それだけでなく、農業用水、農道を確保するために地主の方との交渉などが必要になるため、ハードルは高いと言えます。

もちろん、国や自治体の就農支援制度を活用するなどして、知識0からでも農家として事業を始める方も多くいらっしゃいます。

農業と本業の両立(農業バイトやパート)

新規就農に向けた準備や研修も兼ね、手始めにアルバイトやパートとして働きながら農業のノウハウを学ぶことも選択肢の1つです。

家事をこなしながら農業の手伝いをしたり、会社に勤めるかたわら休日は農作業をするなど、今までの暮らしの中で農業に触れることができるでしょう。

また、新規就農とは異なり金銭面の心配がぐっと軽減されるので将来的には新規就農したいという方の第一ステップとしてもおすすめです。

農園や農業経営継承

高齢化が進む農業の現場では、後継者問題が深刻化しています。そんな中、注目を集めているのが「第三者農業経営継承」。

・ 財産の承継

・ 無形財産の承継

事業(経営)の承継

事業(経営)の承継とは、後継者への経営権の承継のことです。

財産の承継

財産の承継は、事業用資産や資金など有形の資産を承継することです。

無形財産の承継

具体的には、農業の技術・ノウハウ、経営者が培ってきた信用、ブランドや商標などがあります。

作物の栽培方法や飼養管理のノウハウ、生産物の販路などが知的資産にあたるため、それらも無形財産として継承対象です。

地域との関わりや販路など多くの目に見えない資産があるため、しっかり対話を通じて引き継ぐことが大切です。

また、農地の確保や新規就農として事業を興すよりもスピード感は上がる反面、負債や立地条件、育てたい作物など乖離があるかもしれないので、しっかり情報収集をして判断することをおすすめします。

参考:【地方移住して農業】脱サラ農家が教える失敗しないための事前準備

二拠点生活(デュアルライフ)や都市部でも無理なくできる農ある暮らし

家庭菜園

自宅のベランダや庭のちょっとしたスペースで始められる農のある暮らしは家庭菜園です。

スーパーなどで市販されている身近な野菜を少量育てる場合は、手軽な本やネットで育て方などの情報が得られ、プランターや土、種や苗などの必要な物資もホームセンターやネットショップで簡単に手に入れることができます。

土地や機材を借りる必要もないので、固定費が掛からないのも気軽に始めやすいポイント。

週末農業

週末農業とは、自宅から通える範囲に畑を借りて休日だけ農作業をする就農スタイル。

都市部でもシェア畑といわれる、農地の少ない地域に住む方々に向けて、畑を複数人でシェアして借りるというサービスも増えてきています。

家庭菜園よりも本格的な農業経験を積むことができます。また畑を耕したい、副業として農業を始めてみたいという方におすすめ。また、お子さんがいる家庭にも人気で、都市部で自然に触れる機会の少ない地域での子育ての一環として取り組んでも良いでしょう。

就農を目的とした移住に活用できる支援制度は多数!

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

本格的に農家となりたい方(原則49歳以下)を支援している制度で、就農前の支援が手厚い「準備型」と、実際に就農した直後を支援する「経営開始型」の2種類があります。

準備型

期間: 最長2年間

対象:都道府県が認める農業大学校などの研修機関で研修を受ける就農希望者

経営開始型

期間: 最長5年間

対象:独立・自営した形で新規就農をする方

給付金であるため返還する義務がありません。対象と認定されるには細かい条件があるので、真剣に就農を希望される方は移住する前に都道府県や市町村に問い合わせしましょう。

青年等就農資金

日本政策金融公庫という、農業に限らず様々な事業を開始する経営者に向け融資を行う機関から、資金を借りることができます。

返済期間:17年以内(うち据置期間5年以内)

金利:無利子

対象:認定新規就農者(※市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人)

無利子かつ長期にお金を借りられる制度なので、手元に資金が少ない方であっても、農業をはじめることができるでしょう。

農業近代化支援金

意欲のある農業を営む方に向けた、長期かつ低金利の資金調達方法になります。こちらはすでに農業を営んでいる方が対象となります。

金利:0.20%

返済期間:最長20年

対象:農業を営む者(認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、農業を営む任意団体など)

農業を始める方は知っておいて損は無いでしょう。ぜひ、新たに農業を初めて資金繰りなどに困る前に検討しましょう。

就農以外の移住支援制度も賢く活用しよう

移住支援金

国が実施している制度で、東京23区内や東京圏(条件不利地域は対象外)に住んでいる人が地方に移住すると支援金が支給されます。

2人以上の世帯には100万円、単身世帯なら60万円。移住後に転入先の自治体に申請して受け取る仕組みになっています。

地域おこし協力隊

地方自治体のもとで、地域で生活し、地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援、一次産業の応援や、住民の生活支援など各種地域協力活動に従事する方のことです。

地域おこし協力隊は、誰でもすぐになれるわけではありません。地方自治体の募集要項を確認し、応募し選考を受ける必要があります。

参考:地域おこし協力隊の働き方や給料、メリット・デメリットについて現役地域おこし協力隊が解説

期間:最長3年

給料:合計480万円/年(年によって多少の変動あり)

国から活動費として支給

地域おこし協力隊の方が受け取る活動費とは、活動する中で必要な費用を賄うお金です。

注意点は、年間480万円は好きに使えるのではなく、200万円が活動費、280万円が報酬の上限とそれぞれ決まっています。

家賃補助

研修費

起業する場合はそのために必要な費用

上記なども活動費に全て含まれています。

就農の前段階として、地域とコミュニティを作りながら、就農の準備期間として活用してみることも検討して良いでしょう。

リスクを抑えて一定の給料をもらいながら、夢の就農に近づけますよ。

移住先で農家として生計を立てていくまでの流れ

今の仕事をどうするか?農業で「起業」か「就職」か決める

移住の際にもっとも頭を悩ませることのひとつとして、移住後の「仕事」。

リモートワークでこれまでの仕事を継続できる方は問題ないのですが、世の中にはリモートワークができない仕事も多く、その場合は新たに仕事を探さなくてはいけません。

そのうえで、農家として自身で独立するか、地方の農家さんなどで就職するか、はたまた既存の農家さんの事業を引き継ぐ継業をするかです。

「農業次世代人材投資資金」が新規就農を想定しているように、起業か就職かでも受け取れる支援金が変わってきます。

住みたい移住候補地を決める

情報収集は抜かりなく実施してください。もちろん、「北海道でサトウキビを育てたい!」や「棚田100選の鴨川で稲作をしたい!」といった明確な育てたい作物や、移住したい土地があれば、それに越したことはありません。

ただし、基本的な移住先を決める際のチェックポイントもしっかり参考に吟味してください。

移住候補地を選ぶポイント

・ 近くに病院があるか

・ お子さんがいる場合は塾や学校はあるか

万が一の事態を想定し、近くに大きな病院がある土地に住むと安心ですね。お子さんがいるご家庭なら、教育環境のリサーチもお忘れなく。大きな失敗を避けることができるでしょう。

就農支援に手厚い自治体や、農業を営むことを目的として長野県へ移住された方のインタビュー記事も合わせて参考にしてください!

参考:脱サラして東京→長野県の限界集落に移住した相川さんのライフスタイル

農業体験や自治体の移住体験イベント、自治体の窓口に相談する

希望の移住候補地が決まれば、その地域で農業に関する体験&インターンシップ&セミナーなどの情報を探して参加しましょう。

実際に自治体担当者や求人企業に連絡を取り、現地を訪れて生活のイメージを膨らませることをおすすめします。体験参加後は、担当者と今後の移住について話を進めていくことになります。活用できる制度など、気になる疑問点はこのタイミングで解消しましょう。

物件や農地を入手。農地付き物件を選ぶこともおすすめ

長野県筑北村ののどかな田園風景

田舎暮らし物件のなかには、田舎暮らしと合わせて農業を始めたいという方に向けて、農地付き物件が販売・賃貸されていることも多々あります。

初心者が農業を仕事として始めるのはハードルが高いですが、一次産業をしながら、ほかの仕事をする兼業農家も増えているため、田舎暮らしの一つの働き方として検討してみてはいかがでしょうか。

参考:移住先での住まい探しはどうする?気を付けるポイントやお得に物件を手に入れる方法を解説!

就農支援や農業体験など移住支援制度が充実しているおすすめの自治体10選!

ここでは、詳細の解説を控えますが本メディア内でも様々な自治体の支援制度について解説しているのでぜひ参考にしてみて下さいね!

第1位 大分県 豊後高田市

大分県中高年移住就農給付金

対象の移住者で、独立して就農しようと考えている方に、手厚い研修体制を用意しています。また、その研修期間中になんと給付金ももらえるという…!その金額は、最大100万円/年で、最長2年間支援してくれます。

その他にも、こんな支援制度があります。

・ 農地の取得支援

・ アグリチャレンジスクール

・ 大分県親元就農給付金

大分県 豊後高田市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

参考:田舎で農業したい人必見!就農支援が手厚い自治体トップ10を独断と偏見で発表!

第2位 山口県萩市

農業次世代人材投資事業(開始型)および農業次世代人材投資事業(準備型)の両方をカバーし就農者にとってはとても手厚い経済的な支援が用意されています。

農業次世代人材投資事業(開始型)

支援金額:1~3年目:最大150万円/年、4~5年目:最大120万円/年

期間: 最長5年間

対象:独立・自営した形で新規就農をする方

農業次世代人材投資事業(準備型)

農業大学校等で研修計画に基づいて研修を受ける就農希望者を対象に、農業を始める前の研修費を助成しています。

支援額は、月額125,000円(年額150万円)

萩市移住創業チャレンジ支援事業

農林業スタートアップ応援事業

儲かる農業経営体モデル確立支援事業

セカンドキャリア就農支援事業

空きハウス等農業資源フル活用事業

山口県萩市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第3位 新潟県上越市

おためし農業体験

新規に就農をめざす方に向けて、おためし農業体験プログラムを提供しています。実際に農作業を体験することで、農業をして暮らすイメージがより鮮明になるでしょう。

宿泊費 ・・・ 上限4,000円/泊

農業用機械購入費の補助

農業に従事する際に必要な免許の取得支援

就農者向けの空き家リフォーム費用の支援

就農者向けの住居費補助金

新潟県上越市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第4位 滋賀県東近江市

新規就農マッチング事業

東近江市では、地元のNPO法人と連携し、就農を希望される方へ後継者を求める農家や集落を紹介しています。農地、施設・機械、住居(空き家)の紹介だけでなく、技術に関するサポートも行っているため、東近江市は農業を始める環境としてはとても良いと思いますよ!

就農相談

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

次世代担い手確保・育成支援資金

滋賀県東近江市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第5位 鹿児島県肝付町

肝付町就農者経営支援事業補助金

こちらの制度は、ビニールハウス建設やその他の関連設備を整備するための経費の1/2以内(上限50万円)を支援してくれる制度になります。ただし、国や県の補助事業との重複受給はできないため注意が必要です。

畑かん営農推進事業補助金

営農振興事業補助金

施設園芸ハウス設置促進事業

農業経営安定助成金

新規就農者研修支援・雇用就農事業

鹿児島県肝付町の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第6位 秋田県能代市

地域で学べ!農業技術研修費補助金

将来、能代市内で就農をしようとする方やすでに就農している方で新たに畑作などの技術を身に付ける際に、1人当たり10万円/月×12月の研修奨励金が準備されています。

地元で働こう新規就農支援事業

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

農業次世代人材投資事業

秋田県能代市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第7位 福井県おおい町

町外からの新規就農(就漁)者に対する家賃助成

町外からの新規就農者へ、家賃(上限5.3万円/月)の半額を支援しています。

新規就農(就漁)者研修支援

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

認定新規就農者への給付金

福井県おおい町の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第8位 茨城県那珂市

認定新規就農者経営支援事業

新たな就農者が農業機械を調達する際の経費のうち50万円を上限に助成しています。

中小企業販路拡大補助金

農業次世代人材投資事業(開始型)

茨城県那珂市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第9位 鹿児島県鹿児島市

新規就農者支援対策事業(就農支援)

鹿児島市内で就農する方に向けて、必要な農業技術や経営管理能力の習得のための研修を実施します。

市民農業塾

| コース | 研修期間 |

| 就農春期コース 3月~8月 | 13日間程度 |

| 就農秋期コース 8月~12月 | 13日間程度 |

研修期間はじっくり農業のイロハを学べるでしょう。はじめての就農希望の方にもぴったりですす、就農後のイメージを膨らませることにも繋がります。

農家民泊体験

遊休農地バンク(遊休農地活用推進事業)

新規就農者支援対策事業

グリーンツーリズム推進事業

鹿児島県鹿児島市の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

第10位 山形県遊佐町

チャレンジファーム

農林水産業の研修生の方へ、町で用意した住宅を無償貸与してくれます。

しかし、何らかの理由で無償住宅に住まれない場合は、家賃相当分として月額4万円(最長1年間)を支援しています。

農業次世代人材投資資金交付金(準備型)

農業次世代人材投資資金交付金(経営開始型)

青年新規就農者免許・資格取得支援

山形県遊佐町の病院やスーパー、保育所など暮らしに関する街の情報はこちら

農業移住はうまくいかないケースも?失敗例や気を付けるポイント

出典:「就農時、特に苦労したことについて」|全国農業会議所(平成28年度調査)

新規就農される方のほとんどは経営資源が無い状態からのスタートとなるようで、「農地」「資金」「技術」「住宅」の確保や技術の習得に苦労していることがわかります。新規就農は会社を興すことと同じで、資金もノウハウもない状態で起業することはとてもリスクが高く、実現困難だと認識しましょう。

新規就農する際には、事前の下調べや準備をしっかりしておくことが必須です。

農業甘く見てしまった

農業が自分のやりたいことであれば、ストレスフリーに楽しく生活を送れると思う方も多いでしょう。しかし、苦労話も多いことも事実。

新たに農業を開始した先輩の声も事前に聞いておくことが対策の1つです。

「会社勤めより人付き合いが大変」

「農地を貸りられない」

「有機栽培は周りの農家から反対された」

「販路を開拓できない」

といった声も。

就農後も考える

自治体やJAの担当者、指導頂いた農家さんに言われた通りに農業を開始することにもリスクがあります。

自分で考えずに設備投資や品目、販路を決めると就農後に、理想と乖離した現実に直面することも。

「自身で就農後にどういったことをやりたいのか。」というビジョンを明確にして、自分の決定が適切か熟慮するようにしましょう。

金銭面を軽視していた

家族が生きていくそれなりの収入が得られる可能性は高いと言えます。

ただし、天候や気象条件によって収穫量が左右されるといったことも事実。多くの利益が出なくても、続けたいと思えるのであれば、チャレンジしてみる価値はあるでしょう。

1次産業とはいえ、その他のサービスでの起業と大きくは変わりありません。事業の財政をしっかり把握して、お金のやりくりをしていくような、経理や簿記といった知識もあると心強いですよ。

理想の農家暮らしを実現するために地方の支援制度を活用し移住しよう!

農家としての移住は失敗の声が一部あることも事実。

しかし、正しく対処法を抑えて、就農に関する情報収集をしていれば、過度に恐れなくても良いでしょう。

就農については、支援金が特に充実しているため、理想の農ある暮らしを実現するチャンスです。

新規就農には、十分な事前準備と下調べが不可欠。 各都道府県や市町村の相談窓口のほか、全国には新規就農希望者を全面的にバックアップしてくれる制度があります。

農地や資金、更には販売先まで含めて支援体制が整っているところもあるので、上手に活用することが大切でしょう。

終わりに

都会の喧騒を離れ、「いつかは理想のライフスタイルを叶えたい」そう思っているなら、その気持ちを忘れないように持ち続けることも大事です。

・「はっきりしていない!」

・「現状の働き方では無理!」

そんな方に向けてライフスタイル診断ができるようになりました。LINEから簡単に診断できるのでぜひ使ってみてくださいね!

公的な機関ではなく、どこかの市町村に属しているわけでも無い

民間のサービスだからこそあなたの理想の暮らしの応援者として寄り添います。