地域活性化の取り組み例|多様な取り組みで地方創生につながる

目次

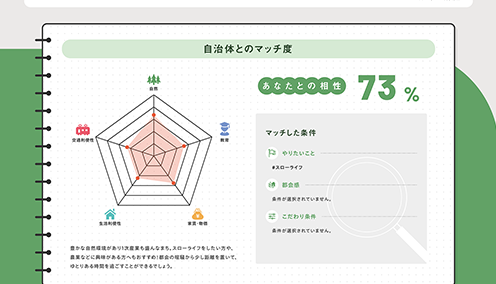

「自分にあった二拠点生活・移住先が分からない…」

「知らないだけで、もっと自分にぴったりなまちがあるのでは…」

そんな方には「住みたいまち検索」がおすすめ!

政府機関が発表する中立・公平なデータをもとに、

全国1,741すべての自治体から

本当にぴったりなまちが探せるのは、

二拠点・移住ライフ大学の「住みたいまち検索」だけです。

2040年までに消滅する恐れがある市町村が896ほどある※といわれるように日本の特に地方には厳しい現状があります。(※2014年、日本創成会議・人口減少問題検討分科会発表)

地域を活性化させるための取り組みは、大きな政策だけでなく、地元に根付く小さな企業や飲食店の活動も重要です。

これらの企業や店舗が持つ地域愛やその土地ならではの取り組みは、地方創生の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

本記事では、そんな地域に密着した取り組みを展開する企業や飲食店を紹介しつつ、地方創生を加速させる実践的なアプローチを探ります。

地域活性化とは?注目される背景

湘南ひらつか七夕まつり

「地域活性化」と一括りにいっても、具体的に自治体には地方創生というテーマに対してどのような役割を期待されているのでしょうか?

地域活性化の意義と目的

地域活性化というワードには、地方で顕著な人口減少や経済の停滞に対し、その地域が自立し持続可能な発展を達成するための一連の取り組みといえます。

一般的にいわれているいくつかのポイントをまとめてみました。

経済的な成長

地域の経済を活性化することを目指します。これには、地元企業の成長、雇用機会の増加、新規ビジネスの創出などが含まれます。

また、行政は財政資源を適切に配分し、重要なインフラ整備、教育、医療、地域産業の振興など、地域活性化のための基盤を整える責任を持ちます。

特に地域の新しい事業への投資は、経済活動の刺激となります。

人口問題の解決

多くの地域では、若者が都市部へ流出することで人口が減少し、高齢化が進んでいます。

地域の特色や魅力を活かしたブランディングを行い、地域外への情報発信を強化し、Uターン移住者のみならずIターン移住者や観光客、地域に投資してくれる人に認知してもらう必要があります。

地域文化の保護・発展

地域には独自の文化や伝統があります。これらの文化や伝統を守るためにも次世代へ引き継いでいくことも必要です。

社会的な連携・協力の促進

地域のコミュニティの中で協力や連携を促進することも重要です。

地域の声を直接耳を傾け、住民参加のもとで政策を策定・実施する自治体も増えてきています。

地域の問題を共同で解決し、地域全体としての強さを増すことが必要になります。

企業の地域活性化の取り組み・成功事例

よさこい

地域活性化という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、その中核を担うのが地元に根ざした小規模企業たち。

地域の資源を活かし、地域社会とともに成長していくことでまちの活性化に貢献しています。

ここからは、そんな小規模企業の具体的な取り組みと、地域資源を活かした商品開発について解説します。

地域資源を活かした商品開発の事例

地元の特産品メロン

養蜂家として富山県朝日町で非加熱で無添加の純粋ハチミツを開発

「手探りで始めた養蜂でしたが、今では収穫量も増え、今年はすでに50kgのハチミツを収穫しました。瓶詰めにしてラベルを貼り、町のお菓子屋さんやカフェなどに置かせてもらうと、おかげ様で口コミで評判となりました。今では入荷してすぐに完売してしまうほどの町の人気商品となっています。」

そう語る、富山県朝日町へ移住された服部さん。もともとは、富山県朝日町へ地域おこし協力隊として移住をされ、朝日町の支援制度を活用し就農。

自らの手で売れる物を作って稼ぐ夢をかなえた服部さんの名刺には、“農山村型マルチワークへの挑戦”と書かれています。

丹精込めてつくったはちみつ

養蜂だけでなく、今後は、育てたサツマイモを「壺焼き芋」にして移動販売する新たな取り組みも検討中とのこと。

参考:地域全体のサポートを受け、養蜂の起業。富山県朝日町へ移住

秩父別町の農産物を活用し特産品の開発・販売

イベントでの豆腐販売準備

秩父別町の地域おこし協力隊制度を利用して移住し、食のエキスパートとして地域を活性化している其田さん。

秩父別に来て間もないころに、「過去に地元でかぼちゃのポタージュを販売していてとても人気があったこと、人手不足等の理由により現在は販売していない」ことを聞かれたそう。

そんな、かぼちゃのポタージュをなんとか復活させたいと思い、「かぼちゃのポタージュ」の開発・製造販売を開始されたんだそうです。

また、加工だけではなく地元のかぼちゃ農家さんのもとで、種まきや定植を経験させてもらったりと生産の面でもお手伝いされています。

他にも、町の方とグループを結成し特産品開発や、ほぼ秩父別町の食材だけで作ったお弁当の販売なども行っています。

このように、地元の農産物を活用して特産品を開発し、地域内外へ「食」を通じた魅力発信につながります。

参考:秩父別町地域おこし協力隊体験談~食のエキスパートが秩父別町の農産物を使った特産品の開発に挑戦~

山口県長門市で生まれた新特産品「阿武の鶴酒造」

山口県長門市で生まれた新特産品「阿武の鶴酒造」

山口県長門市のある変わったネーミングのお酒『純米大吟醸むかつく』。このお酒は、東京からUターンで戻ってきたある二人の同級生の再会をきっかけに生まれたそう。

地元の素材にこだわり作られた新しい特産品は、特産品持続可能な地域産業づくりに貢献します。また、津田さんは自作した屋台を長門市の「道の駅センザキッチン」に設置することで、活きたマーケティングができると感じ、2017年に初号機を製作。その後、TukTukキッチンカー運営するに至っています。

地元の酒造の方や、自治体の職員さんや商工会議所を巻き込んだ地域活性化の取り組みです!

参考:人生を楽しみながら、まちや地域を元気にしたい。山口県長門市へ移住された津田さん

地産地消を推進するレストランやカフェの事例

地元の食材を生かした地産地消のカフェ

日向市でカフェを営みながら、ヨーロッパ行ったり来たり生活

地産地消のカフェを営んでいるお店は、宮崎県日向市から車で20分ほどのところにひっそりと佇むカフェ「arne森みち」。

地元日向の食材を使って作るフランスの郷土料理の調和を楽しみに、県内外から多くのファンが訪れるこのカフェを運営されています。

「特にメニューに関しては、私たちが実際に旅して味わったものをベースに、地元の食材を使って提供しています。日向は野菜だけじゃなく、お肉やお魚もおいしいので、そういった環境の中で自分たちの好きな料理を作れることが、本当に楽しくて幸せです。」と語っていらっしゃいます。とても素敵なクラシックさとモダンさのあるカフェを運営されていらっしゃいます。

地産地消に取り組む飲食店のでは、地元の食材の魅力を地域内外の方へ伝え、地域の1次産業の活性化や地域の食文化の継承と発展にも寄与するでしょう。新鮮な食材の提供はもちろん、地元の農家の収入にもつながっています。

また、地元飲食店が提供する地元の味を楽しむことは、観光客にとっても大きな魅力となり、地域を訪れる動機づけにもなります。

参考:日向市でカフェを営みながら、ヨーロッパ行ったり来たり生活

地域の遊休施設や空き家を活用した地域活性化

瀬戸内の離島で古民家宿を経営

土庄町でゲストハウスを営むご夫婦

25歳のときに夫婦で瀬戸内海の離島「豊島」に移住。夫婦で、一泊5万円の「泊まれるアート作品」、築95年古民家宿の経営をしています。

経営を行うために借りた古民家宿は、一棟貸し切りの一泊5万円という高価格帯。それに見合うサービスや、提供する料理についても試行錯誤されたそう。

具体的には、お客様を豊島の山の頂上にある展望台にお連れしたり、瀬戸内の海に夕陽が沈むをながめたり、料理に使う食材の一つ一つに「ご近所の誰さんが作りました」というコメントを添えて提供したりすることで、豊島の生活や豊島に住んでいる方とのつながりを体験してもらっていらっしゃるそう。

その結果、夏・秋の予約は一カ月足らずで満員御礼。

豊島はアート作品が有名で、アート鑑賞を目的に来島される方が多いという特徴をうまく生かした地域活性化につながる古民家宿といえるでしょう。

参考:25歳、東京から瀬戸内の離島へ移住。古民家宿を経営する高室夫婦の生活

山口県長門市でシェアハウス「灯炬庵」を営む

「もう一度、大学へ行く意味を見つめ直したい」「生きるとは何だろう」そんな思いから山口県長門市に立ち寄り19歳で俵山に移り住み、その後にシェアハウスをオープンした三ツ木さん。

2020年12月にシェアハウス「灯炬庵」がスタートし、2021年2月には全国から20名ほど仲間を呼び、セルフリノベーションを行ったそうです。元々お寺の宿坊として使われていた普通の和室を、さまざまな方の協力のもとで、素敵な空間によみがえらせています。

また、「10代後半から20代前半の同世代に、いろんな生き方があることを伝えたいです。

都会ではなく俵山のような田舎で暮らすこと、一人暮らしではなく仲間と暮らすこと、会社勤めだけでなく自分で事業を行うこと。それらを今自分が暮らしている俵山というフィールドを通して、伝えていきたいと考えています。」そう語る三ツ木さんは、地域の交流の場を開業予定。

俵山の美味しいお米や農産物を使ったお団子を中心に、様々な和菓子を俵山の新名物として販売していくそうで、これらの活動は間違いなく地域活性化や関係人口の増加につながる取り組みでしょう。

参考:俵山と生きていく。山口県長門市へIターン移住された三ツ木さん

富山県礪波市の伝統的な築100年の家屋をリノベーションしパン教室を主催

パン教室イメージ

伝統的な家屋・アズマダチの中で、おしゃれなパン教室を主宰されている小林さん。2003年に砺波市出身のご主人との結婚を機に砺波市へに移住されたそう。

リフォームの際は、水廻りや両親の居住スペース以外の1階の部屋は、ほとんど手を加えず、元あった伝統的な家屋をそのまま活かされています。

2階のキッチンには、 パンを焼くためのオーブン、発酵機、こね機、パンをこねる作業台があり「smile time」という完全予約制のパン教室を主宰しています。

オリジナルレシピや、おしゃべりを楽しめるランチスタイルが評判で、富山県内だけでなく隣県からも習いに来ている生徒さんもいらっしゃるそうで、地域内外の交流の場といえるでしょう。

参考:パン教室で地域と繋がる。「自分の仲間は、自分でつくる」

これらの事例から、地域の魅力を活かした商品開発や宿泊拠点の整備、体験ツアーやイベントは、地域活性化において大きな役割を果たすことがわかります。

地方創生の事例を参考にできることから

地域特産品のじゃがいも

地方創生がもたらす地域の未来

地方創生を推進した先には何があるのでしょうか?

成果として、以下のような未来が一般的に期待されますが、この先の未来がどうなるか分からないでしょう。

・地域産業の活性化

・持続可能なコミュニティ

地域の魅力や環境を向上させることで、若者や家族層などの新たな住民が流入し、定住が促進され、地域資源を活用した新たな産業生まれ、地域経済が活性化することで雇用の創出が図られます。

そして、移住者やその土地に関わりのある人たちと地域に暮らす方々が協力し、地域の課題解決やまちづくりを進めることで、持続可能なコミュニティが構築されます。

これが正の循環となるのでしょう・・・。

地方創生を通じて、地域の未来が明るくなるとともに、日本全体の発展にも繋がることが期待されます。

読者の方も何か地域に貢献できないかな?とお考えであれば、まず個人でできることを始めて、その取り組みをSNSなど身近な人に向けて情報発信をすると、共感した方が集まって少しずつ輪が広がっていくかもしれません。

また、本サイトには地域で積極的に活動されている団体やコミュニティを探せる機能があります!

ぜひ、こちらものぞいてみてください!

本メディアも情報発信を通じて、地方創生に取り組もうと考えている方の背中を押せるように努めますので引き続きよろしくお願いいたします!

公的な機関ではなく、どこかの市町村に属しているわけでも無い

民間のサービスだからこそあなたの理想の暮らしの応援者として寄り添います。