地域おこし協力隊に参加したい!給料・活動内容・応募条件まとめ|二拠点生活で参加はできる?

目次

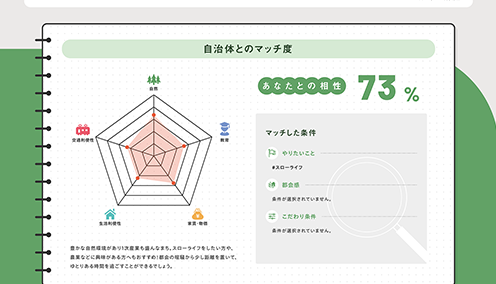

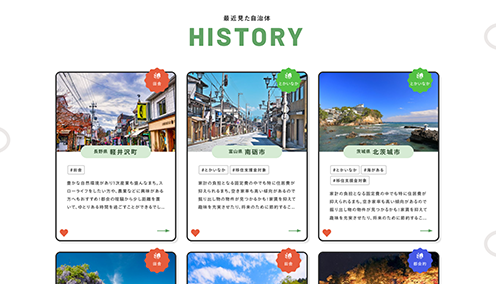

「自分にあった二拠点生活・移住先が分からない…」

「知らないだけで、もっと自分にぴったりなまちがあるのでは…」

そんな方には「住みたいまち検索」がおすすめ!

政府機関が発表する中立・公平なデータをもとに、

全国1,741すべての自治体から

本当にぴったりなまちが探せるのは、

二拠点・移住ライフ大学の「住みたいまち検索」だけです。

最近「地方に拠点をつくりつつ、地域に関わる仕事がしたい」という相談がすごく増えています。

そんなあなたにまず検討してほしい制度が、総務省の「地域おこし協力隊」。

制度の最新状況、リアルな給料感、雇用形態のちがい、二拠点生活との相性まで、実例とあわせてわかりやすく整理しました。

まずは基本 どんな制度?

都市地域に住む人が、過疎・山村・離島・半島などの地域へ住民票ごと拠点を移し(これが原則条件)、自治体から委嘱されて1〜3年ほど地域協力活動に従事し、最終的な定住・定着をめざす国の制度です。募集・採用は自治体が行い、総務省が財政措置で後押ししています。

-

隊員数は2024年度に7,910人と過去最多を更新。政府は1万人規模を見据えて拡充を進めています。

-

活動終了後の定住割合は直近5年間で68.9%。内訳は「起業46%」「就業34%」「就農林漁業12%」など、地域に残って働く人が多数派です。

いきなり“移住確定”じゃなくてもOK。制度を“最大3年の移行期間”として使い、地域での仕事・暮らしの手応えを確かめる人が増えています。

お金の話 給料・経費・手当はこうなっている

自治体が総務省の特別交付税措置を活用して、隊員の報償(いわゆる給料相当)や活動経費を負担するのが基本形です。

最新の要綱では1人あたり上限520万円(報償費等320万+活動経費200万)。さらに高度専門人材は報償420万円上限、交通不便地は370万円上限まで“弾力化”できる運用が明記されました。

実際の月額は自治体により異なる(例:会計年度任用職員として月給制、委託型は委託料月額など)。

募集票の「報酬・経費」「住宅補助」「車両・通信費」欄を必ずチェックしましょう。

雇用形態は2タイプ(副業可否にも直結)

-

任用(会計年度任用職員)

自治体の非常勤公務員として任用。社会保険は公務員と同等。副業は自治体の規程判断(可と明記する自治体も増加)。

-

雇用関係なし(業務委託・個人事業主)

自治体(または受入団体)との委託契約。就業時間の裁量が大きく、副業は基本的に自己裁量。保険は自身で国民年金・国保に加入。

活動内容の実例(全国の定番+先進例)

-

観光・関係人口づくり:情報発信、イベント造成、移住相談、空き家活用など。

-

産業振興:農林水産サポート、6次化、マーケ・EC支援、事業承継の伴走など。島根県浜田市は“空き家×事業承継”の仕組みを整備し協力隊を活躍させています。

-

起業型ミッション:茨城県北地域は“起業型協力隊”を展開。任期中から事業づくりに挑戦するモデルで、起業の実績も積み上がっています。

-

OB/OGの定着:福島県いわき市はOBOGの就業・起業受け皿を整理し、定住につなげています。

二拠点生活と両立できる?

結論:原則は「拠点の移動(住民票の移動)」が必須です。任期中は活動地域に居住する前提なので、純粋な“二拠点のまま”の参加は基本不可。

ただし、任用形態・ミッション次第でリモート併用を認める募集や、勤務の一部を遠隔で実施できる例が出ています(※ただし住民票移動条件は満たすのが前提)。

「完全に住民票を移したくない」なら、総務省の「地域活性化起業人(副業人材)」の枠が相性◎。

企業等に籍を置いたまま、月20時間〜程度の関わりで地域課題に取り組む“越境副業”スキームです(自治体が交付税措置を活用)。

応募の探し方|チェックリスト付き

-

募集はJOIN(ニッポン移住・交流ナビ)で横断検索が便利(報酬額・ミッションで絞り込み可)。

-

おためし地域おこし協力隊/協力隊インターンで短期体験→ミスマッチ回避に有効。

見るべき募集要項ポイント

① 任用か委託か(副業可否・保険に直結)

② 報償・経費・住宅/車/通信などの補助内訳(総枠の最新上限は520万円+弾力化あり)

③ ミッションの具体度(成果指標・裁量・伴走体制)

④ 家族帯同や車必須など生活要件

⑤ 任期終了後の就業・起業支援の実績(OB/OGの紹介先・補助メニュー)

よくある質問

Q. 平均月収は?

A. 一律の“全国平均”はありません。制度上の上限は「報償費等320万円/年(高度専門人材は420万円まで弾力化)」で、自治体設定の月額に換算されます。住宅や車両・通信などの現物・実費補助も含めて実質手取りを試算しましょう。

Q. 副業はできる?

A. 任用(公務員扱い)は自治体規程に従い許可制、委託型は原則自由。近年は「任用でも本務に支障のない範囲で副業可」を明記する自治体もあります。

Q. 任期が延長されることは?

A. 原則1〜3年ですが、能登半島地震の影響地域では最大1年の特例延長など、災害時の特例が告知されています。

失敗しない進め方

-

目的を言語化:定住?起業?スキル移転?(定住後のキャリアを逆算)

-

体験参加:おためしorインターンで生活・人間関係・業務を検証。

-

条件比較:JOINで3〜5自治体にあたり、上記チェックリストで精査。

-

面談で合意形成:ミッション・評価・副業可否・卒業後支援まで事前に握る(書面化が安心)。

-

定住戦略:任期中から就職口・事業計画・住まいを具体化(事業承継や起業型枠も活用)。

事例ピックアップ

-

空き家×事業承継で地域に店を残す(島根県浜田市)

空き家対策と後継者不在の受け皿をセットで整え、協力隊がプレイヤーとして関与。卒業後の定着と雇用創出につなげています。

-

任期中から“起業前提”で走る(茨城県北地域)

ビジネスづくりをミッション化した「起業型協力隊」。資金・販路・メンターを束ねて伴走。

-

OBOGの受け皿を自治体が用意(福島県いわき市)

就業・創業のメニューや場づくりを整理し、協力隊→定住の動線を見える化。

まとめ

-

住民票の移動が原則条件。本拠は地域側に置きつつ、ミッションにより遠隔・副業の余地は広がっています。

-

最新の財政措置は上限520万円/人(報償320+経費200)。高度人材は報償420万円まで弾力化。募集票で手当の内訳を要確認。

-

定住率は約7割。起業・就業の実績が伸びており、“任期=移住の助走”として機能。

-

二拠点生活を続けたい人は、まずは「おためし」や地域活性化起業人(副業人材)で関わり、相性を見てから本採用を狙うのも◎。

最後に

「ここで暮らしたい」を仕事で支えるのが協力隊。いきなり大きく決めなくて大丈夫。

小さく体験して、条件を見極めて、あなたのペースで“地域との距離”を縮めていきましょう。

公的な機関ではなく、どこかの市町村に属しているわけでも無い

民間のサービスだからこそあなたの理想の暮らしの応援者として寄り添います。