二拠点の“もう一つの家”に空き家を買うのはアリ?|メリット・落とし穴・いま使える支援とチェックリスト

目次

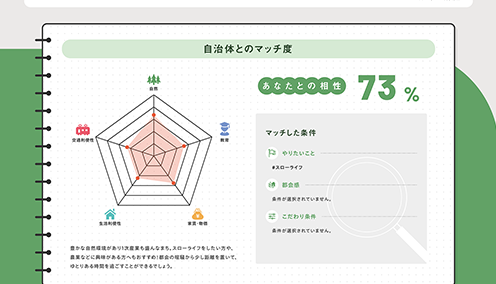

「自分にあった二拠点生活・移住先が分からない…」

「知らないだけで、もっと自分にぴったりなまちがあるのでは…」

そんな方には「住みたいまち検索」がおすすめ!

政府機関が発表する中立・公平なデータをもとに、

全国1,741すべての自治体から

本当にぴったりなまちが探せるのは、

二拠点・移住ライフ大学の「住みたいまち検索」だけです。

「自分にあった二拠点生活・移住先が分からない…」

「知らないだけで、もっと自分にぴったりなまちがあるのでは…」

そんな方には「2拠点・移住ライフ大学の無料移住相談」がおすすめ!

公的な機関ではなく、どこかの市町村に属しているわけでも無い

民間のサービスだからこそあなたの理想の暮らしの応援者として寄り添います。